La gestion de trésorerie d’entreprise entre dans une nouvelle ère. Après plusieurs années de taux bas, la remontée durable des rendements, la persistance de l’inflation et l’arrivée d’un cadre réglementaire plus strict changent profondément la donne.

Aujourd’hui, les dirigeants et directeurs financiers ne cherchent plus seulement où placer leur trésorerie mais comment la piloter de manière active et structurée. L’enjeu n’est plus uniquement de faire fructifier les excédents mais de bâtir une stratégie cohérente, mesurable et alignée sur les besoins réels de l’entreprise.

L’objectif est clair : mettre en place une gestion de trésorerie performante, fondée sur la répartition, la sécurité et la disponibilité des fonds, tout en profitant des nouvelles opportunités offertes par les marchés financiers et les solutions numériques régulées.

Le résumé de l’article

En 2025, la gestion de trésorerie devient un levier de performance.

Entre taux attractifs, contraintes réglementaires et nouvelles solutions numériques, les entreprises doivent apprendre à structurer, diversifier et piloter leurs placements.

L’enjeu : sécuriser les liquidités tout en optimisant le rendement via une stratégie claire, mesurable et conforme au cadre européen.

1. La trésorerie d’entreprise : un levier de gestion stratégique

1.1 Définir la structure de trésorerie

Avant de penser placement, une entreprise doit comprendre la composition de sa trésorerie. Celle-ci se répartit généralement en trois catégories :

- Trésorerie d’exploitation : couvre les besoins courants (salaires, fournisseurs, charges sociales et fiscales). Elle doit rester immédiatement disponible.

- Trésorerie de précaution : sert à absorber les imprévus ou à sécuriser la continuité d’activité en cas de baisse temporaire.

- Trésorerie d’investissement : correspond aux excédents stables, mobilisables pour des placements à moyen ou long terme.

Cette approche, souvent appelée méthode des trois poches, permet de distinguer clairement les fonds nécessaires au quotidien de ceux pouvant être investis. Elle constitue la base d’une politique de trésorerie saine et pilotable.

1.2 Diagnostiquer son excédent réel

Avant d’investir, il faut déterminer le niveau réel de trésorerie disponible. Une erreur d’évaluation peut fragiliser l’entreprise si une partie des liquidités investies devient indisponible trop longtemps.

Trois indicateurs essentiels permettent ce diagnostic :

- Le besoin en fonds de roulement (BFR), qui mesure le capital nécessaire pour financer le cycle d’exploitation.

- Le niveau de charges fixes et variables, pour estimer les sorties prévisibles.

- Le cycle de trésorerie, qui traduit le décalage entre encaissements et décaissements.

Ces éléments permettent d’isoler la part réellement mobilisable sans compromettre l’équilibre financier de l’entreprise.

Formule simple pour estimer la trésorerie mobilisable

Trésorerie mobilisable = Trésorerie totale – (BFR + réserve de sécurité équivalente à 1 à 3 mois de charges d’exploitation)

1.3 Les nouveaux enjeux de 2025

En 2025, la gestion de trésorerie devient un outil de performance et non plus seulement de prudence.

La hausse durable des taux ouvre de nouvelles opportunités de rendement mais elle s’accompagne aussi de risques accrus : volatilité des marchés, tension sur la liquidité et exigences réglementaires renforcées.

Face à ces évolutions, chaque entreprise doit définir une politique de trésorerie documentée :

- fixer des objectifs clairs de rendement et de sécurité,

- déterminer un seuil minimal de liquidité,

- formaliser les processus de décision et d’arbitrage,

- instaurer un suivi régulier et un reporting fiable.

Cette démarche transforme la trésorerie en un véritable levier stratégique, au service du pilotage financier et de la stabilité à long terme.

2. Concevoir une politique de placement adaptée à son profil

2.1 Définir ses priorités : sécurité, liquidité ou rendement ?

Chaque entreprise possède une structure financière, un cycle d’activité et un appétit au risque qui lui sont propres. Avant de sélectionner un placement pour son entreprise, il est donc essentiel de définir la priorité : sécurité, liquidité ou rendement.

- Startup ou jeune société : priorité à la flexibilité et à la liquidité. L’objectif est de conserver la capacité d’investissement rapide, tout en protégeant la trésorerie excédentaire.

- PME établie : équilibre entre sécurité et performance. La visibilité sur les flux permet d’allouer une part de la trésorerie à des supports plus rémunérateurs, tout en maintenant un matelas de sécurité.

- Holding ou société patrimoniale : horizon long terme, recherche de rendement et optimisation fiscale. Ces structures peuvent intégrer des placements moins liquides, comme les SCPI, obligations ou contrats de capitalisation.

Une société de services, par exemple, doit conserver une trésorerie de roulement importante pour absorber les décalages clients, alors qu’un industriel disposant d’actifs tangibles peut immobiliser une part plus importante de ses excédents sur des supports à rendement différé.

2.2 Construire une matrice de placement

Une politique de placement efficace repose sur une allocation claire, adaptée au profil de risque et à l’horizon de placement. L’objectif est d’équilibrer rendement et disponibilité, tout en assurant la cohérence entre les supports choisis et les besoins de l’entreprise.

| Profil d’entreprise | Horizon de placement | Rendement cible | Niveau de liquidité | Exemples de supports |

| Startup / SaaS | Court terme (0–12 mois) | 2–3 % | Très élevé | Comptes à terme, stablecoins régulés |

| PME établie | Moyen terme (1–3 ans) | 3–5 % | Modéré | Contrat de capitalisation, obligations, SCPI |

| Holding / société patrimoniale | Long terme (3–7 ans) | 5–7 % | Faible à moyenne | Compte-titres, immobilier, produits structurés |

Cette grille simplifie la prise de décision et permet de visualiser les compromis entre rendement, durée et flexibilité.

2.3 Mettre en place un comité ou processus de validation interne

Une politique de placement doit être encadrée par une gouvernance claire.

La mise en place d’un comité de trésorerie ou, à défaut, d’un processus de validation interne permet de sécuriser les décisions et d’éviter les placements incohérents ou non conformes à la stratégie financière.

Ce comité peut regrouper :

- la direction financière (pilotage et arbitrage),

- le service comptable (suivi et enregistrement),

- éventuellement un conseil externe (expert-comptable, cabinet de gestion, conseiller en investissement).

L’entreprise peut formaliser ces règles au sein d’une charte interne de gestion de trésorerie, précisant :

- les objectifs de rendement et de sécurité,

- les limites de placement par support,

- les procédures d’arbitrage et de reporting,

- la fréquence des revues et validations.

Cette approche renforce la transparence, la traçabilité et la cohérence de la stratégie de placement dans le temps.

3. Les supports de placement à intégrer dans sa stratégie

3.1 Les supports bancaires : simplicité et visibilité

Les placements bancaires constituent la base de toute stratégie de trésorerie prudente. Ils offrent un cadre clair, un rendement connu à l’avance et une liquidité maîtrisée.

Les principaux outils disponibles :

- Comptes à terme (CAT) : placement à taux fixe et durée déterminée, idéal pour sécuriser un excédent de trésorerie grâce à un placement court terme. Les rendements oscillent généralement entre 3 et 4,5 % en 2025.

- Comptes rémunérés : solution souple pour conserver des liquidités tout en percevant un intérêt calculé quotidiennement sur le solde disponible.

- Dépôts à préavis : alternative intermédiaire permettant de récupérer les fonds sous 15 à 90 jours selon les conditions contractuelles.

Ces produits offrent une visibilité totale sur la performance et conviennent particulièrement aux entreprises à profil prudent ou à celles qui ont besoin de préserver une capacité d’intervention rapide.

3.2 Les placements de gestion active

Les supports de gestion active permettent d’optimiser la rentabilité sans compromettre totalement la liquidité. Ils s’adressent aux sociétés disposant d’un excédent stable, prêtes à immobiliser une partie de leur trésorerie sur 12 à 36 mois.

Parmi les solutions les plus utilisées :

- Contrats de capitalisation : accessibles aux personnes morales, ils combinent fonds garantis (fonds euros) et unités de compte (obligations, immobilier, fonds diversifiés). Rendement moyen : 3 à 6 % selon le profil choisi.

- Obligations datées : instruments de dette à échéance fixe, offrant un rendement connu et une durée maîtrisée. Elles permettent d’anticiper la performance sur une période donnée.

- Fonds monétaires dynamiques : placements à faible risque dont la performance suit l’évolution des taux à court terme, souvent supérieurs aux livrets classiques.

Ces supports offrent un compromis entre performance et liquidité, tout en permettant un suivi précis grâce à un reporting mensuel ou trimestriel.

3.3 Les placements d’investissement long

Pour les structures disposant d’une trésorerie excédentaire durable, certains placements à plus long terme peuvent être envisagés afin de rechercher davantage de rendement et de diversification.

Les principales options :

- SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) : permettent d’investir dans un portefeuille immobilier géré professionnellement. Rendement moyen entre 4 et 6 %, avec une durée de détention recommandée d’au moins 5 ans.

- Produits structurés : instruments financiers combinant rendement potentiel et protection partielle du capital, adaptés aux entreprises acceptant une exposition contrôlée aux marchés.

- Private equity modéré : participation indirecte à des entreprises non cotées via des fonds spécialisés. Réservé aux holdings ou structures patrimoniales prêtes à immobiliser leur capital plusieurs années.

Ces placements sont plus rémunérateurs mais aussi moins liquides. Ils conviennent uniquement aux entreprises matures et bien capitalisées, disposant d’une vision à long terme sur leurs besoins financiers.

Indicateurs clés à suivre pour piloter ses placements

- TRI (Taux de Rentabilité Interne) : mesure la performance annuelle moyenne d’un investissement.

- Volatilité : indique la stabilité ou la variabilité du rendement dans le temps.

- Taux de rotation : évalue la fréquence des arbitrages ou retraits, utile pour ajuster la stratégie de liquidité.

4. Intégrer les solutions numériques et tokenisées

4.1 Les actifs numériques régulés

Les innovations financières récentes offrent aux entreprises de nouvelles options de placement reposant sur la technologie blockchain. Il convient toutefois de distinguer deux catégories :

- Les crypto-actifs spéculatifs, tels que les cryptomonnaies volatiles (Bitcoin, Ether), destinés à la spéculation et inadaptés à la trésorerie d’entreprise.

- Les actifs numériques de trésorerie, comme les stablecoins régulés, conçus pour offrir une valeur stable et une utilisation conforme aux exigences comptables et fiscales.

Ces derniers ne constituent pas une devise alternative mais un instrument de liquidité numérique, adossé à une monnaie fiduciaire (euro, dollar) ou à des réserves vérifiées. Ils permettent d’obtenir un rendement modéré, tout en conservant une disponibilité quasi instantanée.

4.2 Les stablecoins comme outil de liquidité

Les stablecoins sont des jetons numériques garantis par des actifs sous-jacents. Leur valeur reste proche de celle d’une devise (ex. 1 EURC = 1 euro), ce qui en fait un support de gestion de trésorerie liquide et moderne.

En 2025, les rendements des stablecoins disponibles oscillent entre 3 % et 6 % selon la plateforme et le niveau de risque choisi. Leur principal avantage réside dans la liquidité immédiate : les fonds peuvent être mobilisés à tout moment, sans pénalité ni durée minimale de détention.

Leur cadre est désormais défini par le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), qui encadre strictement les émetteurs et les intermédiaires :

- obligation d’agrément européen,

- transparence sur les réserves,

- séparation entre les fonds propres et les actifs sous-jacents.

Les stablecoins trouvent leur utilité notamment pour les flux inter-sociétés ou holdings : ils permettent de transférer rapidement des liquidités entre filiales ou de placer un excédent sur un support rémunéré, tout en respectant la conformité réglementaire.

Stablecoins régulés ≠ produits crypto classiques

- Pas de spéculation ni de volatilité : valeur stable et garantie par des réserves.

- Encadrement européen strict via MiCA.

- Objectif : gestion de liquidité, non investissement spéculatif.

4.3 L’apport de la finance tokenisée

La tokenisation ne se limite plus aux monnaies numériques. Elle s’étend désormais à des instruments financiers classiques tels que :

- les obligations digitales,

- les titres de créance tokenisés,

- les parts de fonds dématérialisées.

Ces solutions permettent d’accéder à des placements plus transparents, avec un suivi en temps réel et une réduction des délais de règlement. Certaines plateformes agréées proposent déjà des comptes de trésorerie tokenisés, où les intérêts, échéances et mouvements sont automatiquement enregistrés sur la blockchain.

La finance tokenisée représente donc une extension naturelle de la gestion de trésorerie moderne : elle combine rigueur réglementaire, traçabilité et performance technologique, tout en restant compatible avec les exigences comptables des entreprises européennes.

5. Gouvernance, conformité et suivi

5.1 Cadre réglementaire : MiCA, DORA et conformité européenne

La conformité réglementaire constitue un pilier central de toute politique de placement d’entreprise en 2025.

Les entreprises doivent s’assurer que les intermédiaires et plateformes utilisés disposent bien :

- d’un agrément ou enregistrement européen (AMF, BaFin, CSSF, etc.),

- d’une traçabilité des fonds et des réserves pour tout actif numérique,

- et d’une infrastructure conforme aux exigences du règlement DORA, garantissant la sécurité opérationnelle et la résilience numérique.

La cybersécurité devient un enjeu clé de la résilience financière : authentification forte, audits réguliers, gestion des accès et redondance des systèmes doivent désormais figurer dans toute charte de trésorerie.

5.2 Comptabilité et fiscalité

Les placements d’entreprise, qu’ils soient bancaires, financiers ou numériques, doivent être enregistrés et valorisés conformément aux normes comptables françaises et européennes (IFRS ou PCG).

Les principes de base :

- Valorisation à la juste valeur à la clôture de l’exercice.

- Comptabilisation des produits financiers (intérêts, plus-values) dans le résultat imposable soumis à l’impôt sur les sociétés (IS).

- Documentation des opérations via relevés, justificatifs et rapports d’intermédiaires.

Pour les actifs numériques (stablecoins, obligations tokenisées, etc.), la logique reste identique : les gains et pertes latents doivent être intégrés dans le résultat fiscal et les conversions en euros justifiées comptablement.

Checklist annuelle de clôture comptable

- Valoriser chaque placement à la date de clôture.

- Intégrer les intérêts et plus-values dans le résultat.

- Conserver les preuves de transaction et attestations de conformité.

- Vérifier la cohérence entre reporting interne et bilan comptable.

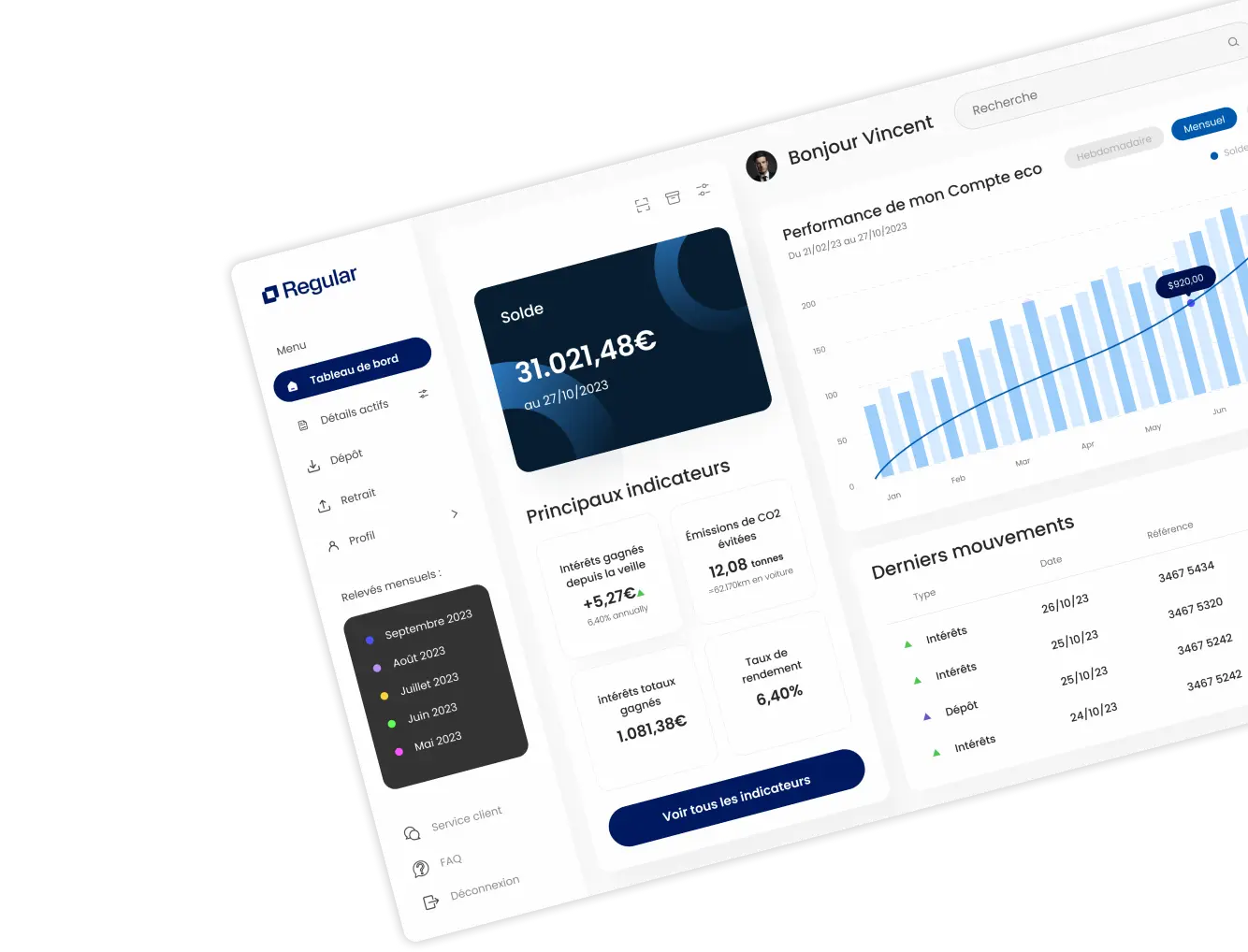

5.3 Reporting et pilotage

Le suivi régulier de la trésorerie placée garantit la cohérence et la performance dans le temps.

La mise en place d’un tableau de bord de trésorerie permet de centraliser les indicateurs clés :

- répartition par type de placement,

- rendement global pondéré,

- taux moyen,

- durée moyenne d’immobilisation,

- part de liquidités disponibles.

Ce reporting peut être mis à jour mensuellement ou trimestriellement, selon la taille et le profil de l’entreprise.

Il facilite les arbitrages et la réallocation des fonds en cas d’évolution de marché, tout en assurant la transparence vis-à-vis de la direction et du commissaire aux comptes.

5 KPI pour piloter une trésorerie performante

- Rendement global net (en % annuel)

- Part de liquidités disponibles (objectif > 30 %)

- Durée moyenne d’immobilisation

- Ratio sécurité / performance (pondération interne)

- Taux de conformité et traçabilité des placements

6. Exemple concret : stratégie type d’allocation en 2025

Cas pratique : PME disposant de 500 000 € de trésorerie disponible

| Poche | Objectif | Supports | Horizon | Part indicative |

| Sécurité | Disponibilité immédiate | Comptes à terme, stablecoins régulés | < 6 mois | 40 % |

| Performance | Rendement modéré | Contrat de capitalisation, fonds obligataires | 6–24 mois | 35 % |

| Croissance | Valorisation long terme | SCPI, produits structurés, compte-titres (CTO) | > 24 mois | 25 % |

Cette allocation illustre une approche équilibrée entre sécurité, rendement et liquidité.

Elle permet à la PME de préserver sa réactivité opérationnelle tout en optimisant le rendement de la part excédentaire de sa trésorerie.

Comment ajuster cette répartition selon la conjoncture ?

- Si les taux d’intérêt montent, renforcer la poche “Sécurité” (CAT, fonds monétaires).

- Si les marchés se stabilisent, augmenter la part “Croissance” pour profiter de valorisations attractives.

- En période d’incertitude économique, maintenir au moins 40 % de liquidités immédiatement disponibles.

7. Nos recommandations pour 2025

- Formaliser une politique de placement écrite

Définir clairement les règles d’allocation, les seuils de liquidité, les processus de validation et les contreparties autorisées. - Mettre à jour la stratégie tous les 6 mois

Les conditions de taux et les rendements évoluent rapidement. Un réexamen semestriel permet d’ajuster les supports et les horizons d’investissement. - Diversifier les contreparties

Répartir les placements entre plusieurs banques, sociétés de gestion et plateformes régulées MiCA pour réduire le risque de contrepartie.

Regular accompagne les entreprises dans la mise en place d’une gestion de trésorerie stable et conforme

- Sélection de supports stables et liquides.

- Solutions 100 % conformes au cadre européen.

- Reporting clair et accompagnement dédié aux dirigeants.

Pour conclure

La gestion de trésorerie n’est plus un exercice passif ni purement administratif : elle devient un véritable levier de performance, de pilotage et de résilience.

Les entreprises capables de structurer leur trésorerie, de documenter leurs choix et de diversifier leurs supports, entre placements bancaires, instruments financiers et solutions numériques régulées optimisent non seulement leur rendement mais aussi leur sécurité.

En 2025, la clé réside dans l’équilibre : rigueur financière, diversification maîtrisée et ouverture à l’innovation, au service d’une trésorerie plus agile, mesurable et durable.

Les questions récurrentes – Placement trésorerie entreprise

Quelle part de trésorerie peut être placée sans risque ?

Commencez par isoler trois poches distinctes avant tout placement :

- trésorerie d’exploitation (BFR + charges fixes à 1–3 mois),

- trésorerie de précaution (2–4 mois de charges variables et aléas),

- excédent réellement mobilisable (tout le reste).

Ce n’est qu’une fois les deux premières poches sécurisées que l’excédent peut être placé sur des supports à capital garanti ou faiblement risqués. En pratique, beaucoup de PME peuvent mobiliser 20–50 % de leur encaisse totale mais le bon pourcentage dépend du cycle d’encaissement, de la saisonnalité et des clauses fournisseurs. Faites un stress test simple : simulez une baisse de 20 % du chiffre d’affaires sur 3 mois et vérifiez que la trésorerie d’exploitation + précaution couvre encore les sorties. Le solde constitue la base de placement.

Comment concilier liquidité et rendement ?

Utilisez une combinaison de techniques :

- Échelonnement des échéances (ladder) en comptes à terme pour retrouver régulièrement des maturités sans pénalité.

- Barbell strategy : d’un côté, des supports très liquides (comptes rémunérés, fonds monétaires, stablecoins régulés) ; de l’autre, une poche un peu plus longue et mieux rémunérée (obligations datées, contrat de capitalisation).

- Tranches modulaires : fractionnez vos montants (ex. 5×20 %) pour ajuster sans défaire tout le placement.

- Règles de rappel : conservez un plancher de liquidités T+0/T+2 et n’engagez la poche “rendement” qu’au-delà de ce seuil.

Faut-il créer une politique de placement interne ?

Oui. Une politique écrite formalise la gouvernance, réduit les risques opérationnels et accélère les décisions. Elle doit préciser :

- les objectifs (rendement cible, seuils de liquidité, tolérance au risque),

- la liste des instruments éligibles et les limites par classe d’actifs,

- les contreparties autorisées (banques, sociétés de gestion, prestataires régulés MiCA) et les plafonds par contrepartie,

- les processus de validation (qui propose, qui décide, qui exécute),

- les règles de reporting (indicateurs, fréquence, alertes) et de revue semestrielle.

Ajoutez des garde-fous simples : au moins 30–40 % en liquidités disponibles <30 jours, aucune contrepartie >25 % de l’encours, exposition aux actifs numériques plafonnée (ex. 10–20 % de l’excédent mobilisable).

Les stablecoins peuvent-ils remplacer les placements bancaires ?

Non, ils les complètent. Les stablecoins régulés apportent surtout de la liquidité opérationnelle quasi immédiate, des règlements rapides inter-sociétés et, via des intermédiaires conformes, un rendement compétitif. En revanche, ils comportent des risques spécifiques (réglementaires, opérationnels, conservation) et supposent une sélection rigoureuse des prestataires conformes au cadre européen. La bonne pratique consiste à les intégrer comme une brique de la poche de liquidité et/ou de rendement court terme, avec un plafond d’exposition et non comme substitut intégral aux dépôts bancaires ou CAT.

Quelle fiscalité pour les produits de placement de trésorerie ?

De manière générale, les revenus sont imposés à l’impôt sur les sociétés (IS) :

- Comptes à terme, comptes rémunérés, fonds monétaires : intérêts comptabilisés en produits financiers et imposés à l’IS.

- Compte-titres (actions/obligations/ETF/produits structurés) : dividendes et coupons imposés à l’IS l’année de perception ; plus-values imposées lors de la cession (attention aux règles spécifiques pour certains fonds).

- Contrat de capitalisation (personnes morales éligibles) : pas d’imposition annuelle sur les plus-values latentes ; mécanisme forfaitaire lié au TME avec régularisation à la sortie selon la performance réelle.

- Actifs numériques/stablecoins : valorisation à la juste valeur à la clôture ; intérêts et plus-values de conversion intégrés au résultat et imposés à l’IS.

Selon votre statut (opérationnelle vs holding, association, SCI) et vos schémas de détention, des particularités s’appliquent. Cadrez la méthode d’enregistrement avec l’expert-comptable et documentez vos choix dans la politique de trésorerie.