Dans l’univers des crypto-actifs, l’expression « placement stablecoin » revient de plus en plus souvent dans les recherches en ligne et les discussions spécialisées. Elle peut pourtant prêter à confusion : certains l’emploient pour parler d’une simple conservation de valeur en monnaies numériques stables, d’autres pour désigner les mécanismes de finance décentralisée (DeFi) qui promettent des rendements, ou encore pour évoquer l’utilisation de stablecoins comme outil de gestion de trésorerie.

Cet article propose donc un tour d’horizon pédagogique afin de clarifier les notions essentielles : qu’est-ce qu’un stablecoin, quels en sont les différents types, quels usages recouvre réellement l’idée de « placement », quels risques et quel encadrement réglementaire faut-il connaître. Il s’agit d’un contenu purement informatif, qui ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation d’achat ou de vente. L’objectif est simplement d’offrir une vision claire et neutre de ce sujet en pleine évolution, afin que chacun puisse comprendre les enjeux techniques, économiques et réglementaires qui entourent les stablecoins.

Le résumé de l’article

- Stablecoin : crypto-monnaie (ou crypto-actif) conçue pour garder une valeur quasi fixe par rapport à l’euro, le dollar, l’or…

- Trois usages : réserve de valeur, moyen de règlement rapide, ou recherche de rendement via services tiers.

- Rendement ≠ stablecoin : les intérêts éventuels proviennent des plateformes (lending, pools de liquidité), pas de l’actif lui-même.

- Risques majeurs : contrepartie/réserves, depeg, failles techniques, manque de liquidité, incertitudes réglementaires.

- MiCA (UE) : agrément obligatoire, garde ségréguée, reporting régulier et droit au rachat (EMT) ; exigences renforcées pour les ART.

- Fiscalité : dépend du pays ; en France, l’imposition intervient surtout lors du passage crypto → monnaie fiduciaire.

- Regular : plateforme européenne enregistrée PSAN (AMF), cadre régulé pour gérer des actifs numériques, sans conseil en investissement.

Résumé informatif uniquement, pas de conseil financier ni de recommandation personnalisée.

Stablecoin : définition claire et typologie

Un stablecoin est une monnaie numérique (ou crypto-actif) conçue pour maintenir une valeur quasi fixe par rapport à une devise ou un actif de référence. Par exemple un EURC vaut un Euro, un USDC vaut un dollar US.

Le stablecoin permet de bénéficier de la technologie blockchain : rapidité des transactions, faibles coûts, traçabilité… tout en gardant une valeur stable, contrairement aux autres cryptomonnaies volatiles. L’idée est de proposer un « jeton numérique » utilisable comme moyen d’échange ou réserve de valeur.

Concrètement ? Vous pouvez par exemple payer une facture de 50.000€ à une entreprise en 30 secondes, pour un coût de quelques centimes et quel que soit le pays où est située l’entreprise, en lui envoyant 50.000 EURC.

Plusieurs principes existent pour maintenir la valeur du stablecoin :

Stablecoins garantis par des actifs

Ce sont les plus courants. Les actifs placés en garantie peuvent comprendre des bons du Trésor, des métaux précieux, des cryptos, des devises. La diversification des garanties limite la dépendance à un seul type d’actifs mais complexifie la gouvernance et exige des règles strictes de valorisation et de garde pour éviter un décrochage de la valeur du stablecoin (« depeg »).

Par exemple, pour garantir 1 USDC en circulation, la société Circle détient 0,95$ en bons du Trésor US et 0,05$ de liquidités en banque.

La réglementation européenne distingue les Electronic Money Token (EMT), garantis par une part importante de liquidités et conçus pour des échanges comme une monnaie, et les Asset-Reference Tokens (ART) liés à un panier d’actifs.

Stablecoins adossés à des stratégies de couverture (“delta-neutre”)

Certains projets (ex. Ethena) maintiennent leur stabilité non pas par des réserves, mais via des stratégies de couverture : pour chaque position longue (ex. détention d’ETH), ils ouvrent une position courte équivalente via des contrats à terme.

Ce mécanisme limite la volatilité, mais dépend du bon fonctionnement des marchés dérivés et comporte des risques de liquidité et de financement.

Il ne constitue pas une catégorie officielle de MiCA, mais une approche expérimentale de stabilité.

Stablecoins algorithmiques

Ces stablecoins n’ont pas de réserves tangibles : des algorithmes ajustent automatiquement l’offre et la demande pour maintenir le prix cible. Innovant mais fragile, ce modèle a déjà montré ses limites lors de crises (ex. l’effondrement de l’UST en 2022), avec un risque de perte d’ancrage plus marqué.

Tableau récapitulatif des différents types de stablecoin

| Type de stablecoin | Mécanisme d’ancrage | Cadre / statut typique | Transparence attendue | Risques spécifiques |

|---|---|---|---|---|

| EMT – Electronic Money Token(stablecoin adossé à une monnaie unique) | Réserves 100 % dans la devise de référence (USD, EUR, etc.), détenues sur comptes bancaires ou en bons du Trésor à court terme. | Émetteur agréé : établissement de monnaie électronique (EME) ou équivalent sous MiCA. | Attestations mensuelles, audits externes, droit au rachat à tout moment à la valeur nominale. | Risque de contrepartie bancaire, gel réglementaire, restriction d’accès géographique. |

| ART – Asset-Referenced Token(stablecoin adossé à un panier d’actifs) | Collatéral diversifié : plusieurs devises, métaux, crypto-actifs ou obligations. | Agrément spécifique ART sous MiCA, obligations renforcées de gouvernance et de capital. | Reporting détaillé sur la composition et la valorisation du panier d’actifs. | Risque de dépeg en cas de chute d’un actif du panier, gouvernance complexe, moindre lisibilité du collatéral. |

| Stablecoin “commodity-backed”(adossé à une matière première) | Chaque jeton représente une quantité physique d’un bien (ex. or, argent, pétrole). | Souvent émis hors MiCA ; soumis à la réglementation des titres de matières premières ou produits dérivés selon la juridiction. | Preuves de stockage, attestations d’assurance, audits indépendants de garde. | Faible liquidité, coûts de garde élevés, dépendance au marché physique et au lieu de stockage. |

| Stablecoin décentralisé (DeFi / crypto-collatéralisé) | Collatéralisé par d’autres crypto-actifs (ex. DAI, LUSD) via des smart contracts sur-garantis. | Aucun statut MiCA direct ; considéré comme protocole décentralisé. | Transparence on-chain complète des réserves, gouvernance par tokens. | Risque de liquidation du collatéral, bug de smart contract, perte temporaire de parité en cas de chute du marché crypto. |

| Stablecoin algorithmique pur | Ajuste automatiquement l’offre et la demande sans collatéral réel. | Généralement non conforme MiCA, modèle hautement spéculatif. | Code open-source, gouvernance communautaire. | Risque extrême de perte de parité ; forte sensibilité à la confiance et aux incitations de marché (ex. cas Terra/UST 2022). |

Ce tableau est fourni à titre strictement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation d’investissement.

Pourquoi l’expression “placement stablecoin” est ambiguë

Dans le langage courant, « placer des stablecoins » peut désigner plusieurs pratiques très différentes.

- Première approche : conserver une partie de ses avoirs en stablecoins pour maintenir une valeur proche d’une devise (euro, dollar…). C’est essentiellement une façon de stocker temporairement de la valeur dans l’écosystème crypto, pour sortir des risques des banques traditionnelles mais sans recherche de performance.

- Deuxième approche : utiliser les stablecoins comme actif de règlement, par exemple pour transférer des fonds d’une plateforme à une autre ou régler des transactions internationales : la stabilité de prix au moment de l’échange et la rapidité des transferts sont alors les véritables atouts.

- Troisième approche : rechercher un rendement via des services tiers (protocoles de finance décentralisée, plateformes centralisées) qui prêtent ou utilisent les stablecoins dans des pools de liquidité ; dans ce cas, la rémunération potentielle dépend du modèle économique de ces services et non du stablecoin lui-même.

Ces trois registres se distinguent aussi par leur finalité :

• Usages non-spéculatifs : paiements rapides, transferts internationaux, comptabilité en unité stable, voire latence fiscale selon les juridictions (à vérifier avec un professionnel).

• Usages orientés rendement : prêt/emprunt (lending/borrowing), fourniture de liquidité, yield farming… avec des risques spécifiques (techniques, de liquidité, de parité, réglementaires).Clarifier ces sens évite de confondre stabilité de l’actif et conditions de rémunération proposées par des intermédiaires.

Comme le résume Patrick Collison, CEO de Stripe :

« Les stablecoins sont des superconducteurs destinés aux services financiers. Grâce aux stablecoins, les entreprises du monde entier bénéficieront d’améliorations significatives en matière de vitesse, de couverture et de coûts dans les années à venir. »

Cette vision illustre l’ampleur des cas d’usage au-delà du seul “placement” au sens strict.

Mots à clarifier

- Staking : verrouillage d’actifs pour participer à la validation d’un réseau (Proof of Stake) et percevoir une récompense ; terme parfois utilisé, à tort, pour tout dépôt rémunéré.

- DeFi : la finance décentralisée (DeFi) est un ensemble de services financiers accessibles via la blockchain, qui fonctionnent sans intermédiaire centralisé, grâce à des smart contracts ouverts et automatisés.

- Lending / Borrowing : prêt et emprunt via une plateforme (centralisée ou DeFi) ; les intérêts versés aux prêteurs dépendent de la demande d’emprunt et des paramètres du protocole.

- Yield : rendement potentiel associé à un service tiers (prêt, pool de liquidité, incitations) ; il n’est pas inhérent au stablecoin.

- LP token : jeton reçu en échange d’une liquidity provision (apport à un pool) ; il représente votre part du pool et permet de récupérer dépôts et frais associés.

- Depeg : perte (temporaire ou durable) de l’alignement d’un stablecoin avec sa valeur cible (ex. 1 USD), liée à des tensions de marché, des incidents techniques ou un problème de contrepartie.

Les principaux risques à connaître

Les stablecoins ont pour vocation de rester stables mais leur fonctionnement s’appuie sur des mécanismes financiers et techniques qui comportent des zones de vulnérabilité. Les points ci-dessous sont présentés à titre strictement informatif : ils n’ont pas pour objet de fournir des conseils d’investissement ni de « réduction de risque ».

Risque de contrepartie et de réserves

Pour les stablecoins adossés à une monnaie (par exemple USDC ou EURC), la parité dépend de la qualité des réserves. Si l’émetteur gère mal ces fonds ou ne publie pas d’audits fiables, la confiance peut se dégrader et menacer la stabilité du jeton.

Risque de depeg (perte d’ancrage)

Un stablecoin peut temporairement s’éloigner de sa valeur cible (par exemple 1 USD) à cause d’un afflux massif de ventes ou d’un doute sur ses réserves. En principe, les mécanismes d’arbitrage ramènent le prix vers l’équilibre mais ce processus peut prendre du temps ou échouer en période de forte tension.

Risque technique

Dans l’univers DeFi, les stablecoins reposent sur des smart contracts et une gouvernance parfois décentralisée. Un bug de code, une faille de sécurité ou une attaque peut bloquer les retraits ou perturber les protocoles qui soutiennent la stabilité. Il faut donc évaluer avec attention les protocoles.

Risque de liquidité

Même lorsque les réserves sont solides, la capacité à convertir rapidement de gros montants dépend de la profondeur de marché ou de la valeur totale verrouillée (TVL) dans les protocoles. Un « bank run » ou une forte volatilité peut ralentir, voire geler, les retraits.

Risque réglementaire / disponibilité

Les cadres juridiques évoluent rapidement (ex. règlement européen MiCA). Un stablecoin non conforme peut voir son usage restreint ou interdit dans certaines régions, ce qui peut réduire sa disponibilité ou sa liquidité.

Tableau récapitulatif des principaux risques des stablecoins

| Risque | Comment il survient | Signaux à surveiller | Mesures d’atténuation (informatives) |

| Contrepartie / réserves | Réserves insuffisantes ou mal gérées par l’émetteur | Rapports d’audit rares ou incomplets, rumeurs sur la solvabilité | Consulter les attestations publiées, suivre les communiqués officiels |

| Depeg (perte d’ancrage) | Crise de confiance, déséquilibre offre/demande | Écart de prix durable par rapport à la devise de référence | Vérifier les cotations sur plusieurs plateformes, suivre l’historique de parité |

| Technique | Failles de smart contract, bug logiciel, attaque | Alertes de sécurité, incidents déclarés sur le protocole | S’informer sur les audits de code, suivre les annonces des développeurs |

| Liquidité | Retraits massifs ou faible profondeur de marché | Spreads importants, délais inhabituels de retrait | Surveiller la « TVL » ou le volume d’échanges, suivre les communiqués des plateformes |

| Réglementaire / disponibilité | Changements législatifs ou mise en conformité incomplète | Annonces de restrictions régionales, retrait d’un stablecoin d’exchanges européens | Se tenir informé des évolutions réglementaires et des communiqués officiels |

Ces informations sont données à des fins pédagogiques et ne constituent pas des recommandations personnalisées.

Tendances de marché et perspectives à 2030

Les stablecoins représentent déjà une force majeure dans l’écosystème financier mondial.

- Capitalisation : environ 290 milliards de dollars aujourd’hui.

- Usage : Les stablecoins traitent désormais plus de 70 à 90 milliards $ de transactions on-chain par jour (source : Artemis, 2025). C’est un volume comparable, voire supérieur, aux flux quotidiens de Visa ou Mastercard, si l’on inclut les transferts inter-plateformes.

- Prévisions : selon le scénario central de Citigroup, la capitalisation pourrait être multipliée par 5 d’ici 2030, tandis que la Réserve fédérale américaine envisage un scénario plus ambitieux, avec une croissance potentielle jusqu’à x15 sur la même période.

Ces chiffres, qui illustrent l’essor fulgurant des stablecoins, expliquent l’attention accrue des régulateurs.

Pour un décryptage complet des analyses de Citigroup, voir l’article : Citigroup dévoile ses dernières prévisions.

Cadre européen : ce que change MiCA pour les stablecoins

Entré progressivement en vigueur depuis 2024–2025, le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) harmonise à l’échelle de l’Union européenne le cadre applicable aux crypto-actifs et cible particulièrement les stablecoins. Il distingue deux grandes catégories :

- EMT (Electronic Money Tokens) : stablecoins adossés à une monnaie unique (euro, dollar, etc.) et destinés à reproduire fidèlement la valeur de cette devise.

- ART (Asset-Referenced Tokens) : stablecoins adossés à un panier d’actifs (devises multiples, matières premières, autres crypto-actifs) qui cherchent à maintenir une valeur stable grâce à une diversification du collatéral.

En outre, MiCA introduit une interdiction d’accorder directement des intérêts aux détenteurs de stablecoins EMT et ART.

Exigences clés imposées par MiCA

Quel que soit le type, les émetteurs doivent désormais obtenir un agrément auprès d’une autorité nationale (ex. AMF en France), maintenir des fonds propres suffisants, garantir une garde ségréguée des réserves (séparation stricte entre leurs propres fonds et ceux qui couvrent les tokens) et publier un reporting régulier sur l’état des réserves et les risques associés.

Les EMT sont assimilés à de la monnaie électronique et doivent donc permettre à tout détenteur de racheter ses tokens à la valeur nominale à tout moment. Les ART, plus complexes, sont soumis à des obligations encore plus strictes en matière de gouvernance, de capital et de communication, en raison de la volatilité potentielle des actifs sous-jacents.

MiCA n’interdit pas explicitement le staking pour tous les cryptoactifs. Mais, pour les stablecoins régulés (ARTs ou EMTs), la réglementation interdit l’octroi d’intérêts aux détenteurs ce qui peut disqualifier certains mécanismes de staking direct, d’où la nécessité de considérer leurs placements en Finance Décentralisée.

Conséquences pratiques dans l’UE

Pour les utilisateurs européens, MiCA vise à renforcer la confiance : transparence accrue sur les réserves, meilleure protection en cas de faillite de l’émetteur et droit au rachat. Mais la réglementation peut aussi restreindre l’accès à certains stablecoins non conformes (par exemple certains tokens adossés au dollar ou à l’or), qui risquent d’être déréférencés des plateformes européennes. Les émetteurs doivent également se soumettre aux règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML/CFT) et à la communication réglementaire harmonisée sur les risques et frais.

Tableau récapitulatif des exigences clés de MiCA

| Exigence | EMT (monnaie unique) | ART (panier d’actifs) |

| Agrément | Établissement de monnaie électronique (EME) | Agrément spécifique d’émetteur d’ART |

| Réserves | 100 % dans la devise de référence | Panier d’actifs diversifiés soumis à règles de valorisation |

| Rachat | Droit de rachat à la valeur nominale à tout moment | Rachat obligatoire mais modalités plus strictes et conditions spécifiques |

| Reporting | Publication régulière (ex. attestations mensuelles) | Reporting renforcé et détaillé sur la composition et la valorisation |

| Distribution | Libre si libellé en euro ou devise UE | Restrictions si non libellé en euro ou devise d’un État membre |

| AML/CFT | Conformité obligatoire | Conformité obligatoire |

Glossaire réglementaire

- PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques) : en France, statut délivré par l’AMF pour les plateformes crypto.

- EME / EMI (Établissement de Monnaie Électronique / Electronic Money Institution) : agrément nécessaire pour émettre des EMT.

- Rachat à la valeur nominale : droit pour tout détenteur de convertir ses tokens en monnaie fiduciaire à 1:1, à tout moment.

- AML / CFT : dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

- Genius Act* (États-Unis, juillet 2025) : loi fédérale américaine encadrant l’émission et la supervision des stablecoins, couvrant environ 95 % des stablecoins en circulation mondiale.

Elle impose un enregistrement des émetteurs auprès des autorités fédérales, des réserves intégralement vérifiées et des audits réguliers, ce qui rapproche désormais le cadre américain de l’approche européenne MiCA.

*Cette mention du Genius Act est purement informative et ne constitue pas un avis juridique.

Comment naît le “rendement” autour des stablecoins

Un stablecoin, par définition, ne génère pas de revenu par lui-même : sa valeur est conçue pour rester stable et il ne distribue ni dividendes ni intérêts automatiques. Le « rendement » dont on parle dans l’écosystème crypto provient en réalité des services tiers qui utilisent ces jetons comme base de leurs opérations financières.

Mécanismes génériques

• Pools de liquidité : en fournissant des stablecoins à des protocoles d’échange décentralisés, qui sont des bureaux de change pour convertir un stablecoin en autre stablecoin, les utilisateurs reçoivent une part des frais de transaction générés par la pool, parfois complétée par des jetons de gouvernance.

• Prêt / emprunt (lending & borrowing) : les plateformes mettent en relation des emprunteurs (souvent des traders cherchant de la liquidité) et des prêteurs qui déposent leurs stablecoins. Les intérêts payés par les emprunteurs sont reversés aux prêteurs.

• Incentives de protocole : certains services distribuent des « tokens de récompense » ou appliquent des bonus promotionnels pour attirer des dépôts.

• Services centralisés (CeFi) : des sociétés agréées peuvent placer les dépôts en DeFi ou sur d’autres marchés et partager les revenus obtenus avec leurs clients.

Variabilité des taux

Les taux de rendement du stablecoin ne sont pas fixes : ils dépendent de la liquidité disponible, des volumes d’échanges, de la demande d’emprunt, des incitations temporaires mises en place par les plateformes et du contexte global (marché haussier, volatilité, évolution réglementaire). Ils peuvent donc fluctuer fortement d’une période à l’autre, même pour un même stablecoin.

CEX / CeFi vs DeFi

• CeFi (Centralized Finance) : des intermédiaires (plateformes centralisées, parfois régulées) gèrent les fonds et redistribuent les gains. L’expérience est simplifiée mais la confiance repose sur la solvabilité et la sécurité de l’opérateur.

• DeFi (Decentralized Finance) : les utilisateurs interagissent directement avec des smart contracts non-custodial, gardant la maîtrise de leurs clés privées. Les taux peuvent être plus volatils et la responsabilité du suivi technique incombe à l’utilisateur.

Schéma – Flux simplifié

À retenir

Le rendement n’est pas une propriété du stablecoin. Il provient exclusivement des services tiers (centralisés ou décentralisés) qui utilisent les dépôts pour générer des revenus. Ces gains potentiels dépendent des conditions de marché, des mécanismes choisis (prêt/emprunt, pools de liquidité, incentives) et des risques propres à chaque service. Ce rappel est fourni à titre informatif uniquement.

Aspects fiscaux : notions générales

La fiscalité des stablecoins dépend exclusivement de la législation en vigueur dans le pays de résidence et du fait générateur d’imposition (moment où l’administration considère qu’une plus-value doit être déclarée).

Chaque État applique ses propres règles : certains imposent dès l’échange entre deux crypto-actifs, d’autres uniquement lorsqu’il y a conversion en monnaie fiduciaire (euro, dollar, etc.). Les obligations déclaratives et le calcul des plus-values varient donc d’une juridiction à l’autre.

En France, la pratique courante, sous réserve d’évolution du droit, distingue généralement :

- Conversion crypto → crypto : l’échange d’un actif numérique contre un autre (par exemple Bitcoin vers stablecoin USDC) n’est, à ce jour, pas considéré comme un événement imposable tant que l’investisseur reste « dans l’écosystème crypto ».

- Conversion crypto → fiat : la cession d’un crypto-actif contre une devise ayant cours légal (euro, dollar, etc.) déclenche, en principe, l’imposition de la plus-value selon le régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux).

Ce cadre reste susceptible d’évoluer, notamment avec l’application du règlement européen MiCA et d’éventuelles adaptations du droit fiscal français.

Il est donc essentiel de consulter un professionnel qualifié (avocat ou expert-comptable spécialisé) pour toute situation personnelle ou projet d’investissement.

Clause de non-conseil

Les informations ci-dessus sont fournies à titre purement général et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation fiscale ou juridique. Pour toute décision d’investissement ou de déclaration, il convient de se rapprocher d’un fiscaliste ou d’un expert-comptable spécialisé.

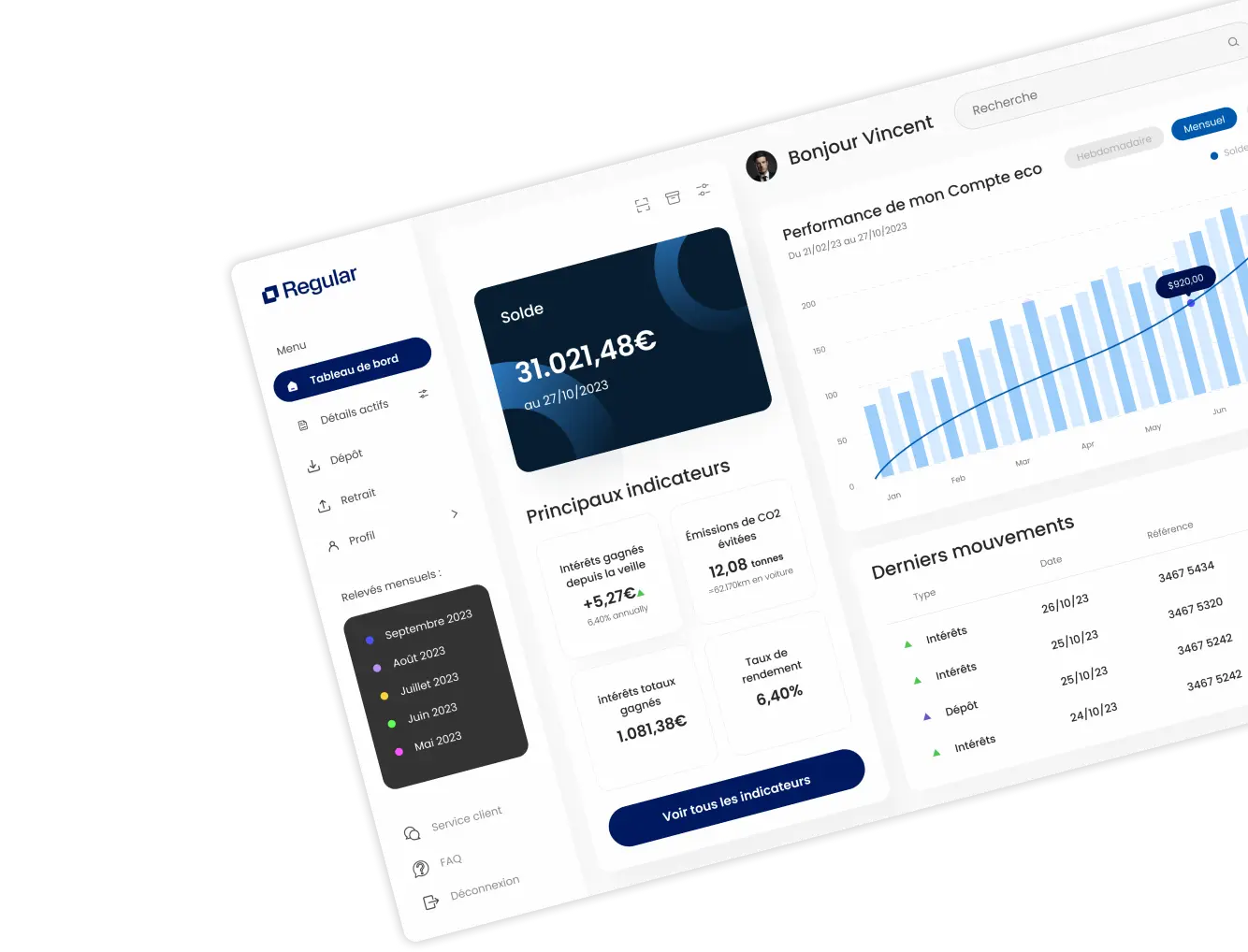

Où se situe Regular dans cet écosystème

Regular est une plateforme européenne spécialisée dans la gestion d’actifs numériques, dont l’objectif est de faciliter l’accès aux rendements tirés de stablecoins placés en DeFi tout en respectant les exigences réglementaires en vigueur.

Sa mission : permettre à des entreprises ou investisseurs professionnels d’investir par simple virement en euros pour acquérir un portefeuille d’actifs numériques qui génère un rendement quotidien. Sans avoir à gérer soi-même un wallet et les allocations d’actifs.

La société est enregistrée en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France. Ce statut encadre notamment les services de conservation d’actifs numériques et l’achat/vente pour le compte de tiers.

Regular met en avant une infrastructure sécurisée pour la gestion des dépôts en euros et en stablecoins, avec des procédures de garde ségréguée et de conformité KYC/AML (connaissance client et lutte contre le blanchiment/financement du terrorisme).

Le parcours utilisateur s’effectue en euros : ouverture d’un compte, placement, intérêts gagnés, retraits. Lorsque la plateforme propose des versements d’intérêts, ceux-ci reposent sur des mécanismes publics documentés (par exemple l’utilisation de protocoles DeFi ou de placements en produits de trésorerie numérique), toujours sous un cadre réglementaire précis. Ces informations, accessibles sur le site officiel, sont présentées de manière transparente. Regular se positionne ainsi comme un acteur régulé, offrant aux entreprises et investisseurs qualifiés une interface pour gérer des actifs numériques dans un environnement conforme, sans fournir de conseil en investissement ni revendiquer de performance garantie.

Transparence & conformité

- Enregistré comme PSAN auprès de l’AMF (France), statut public consultable sur le registre officiel.

- Procédures de KYC / AML (connaissance client, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme).

- Gestion en garde ségréguée des fonds des clients et des fonds propres de l’entreprise.

- Communication transparente sur les risques et conditions d’utilisation via les mentions légales du site.

Points clés à retenir

- Définition : un stablecoin est un actif numérique conçu pour maintenir une valeur stable et généralement indexé sur une devise (euro, dollar) ou une matière première.

- Typologie : trois grands modèles garantis par des actifs, garantis par des stratégies delta-neutres ou algorithmiques.

- Risques majeurs : contrepartie et qualité des réserves, éventuel depeg (baisse de la valeur par rapport à l’actif qu’il réplique), vulnérabilités techniques, liquidité limitée, évolution réglementaire.

- Cadre MiCA : en Europe, impose agrément, garde ségréguée, reporting régulier et droit au rachat pour renforcer la transparence et la protection des utilisateurs.

- Rendement ≠ stablecoin : les intérêts potentiels proviennent exclusivement de services tiers (prêt, pools de liquidité), pas du stablecoin lui-même.

Regular : acteur européen enregistré en tant que PSAN (AMF), proposant une interface régulée pour gérer des actifs numériques, sans fournir de conseil en investissement.

Disclaimer

Les informations présentées dans cet article ont un but exclusivement pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Chaque lecteur est invité à se rapprocher d’un professionnel qualifié (conseiller financier, fiscaliste) avant toute décision d’investissement ou de déclaration fiscale.

Stablecoins : questions fréquentes

Quel est le stablecoin « le plus sûr » ?

Il n’existe pas de « stablecoin le plus sûr » universel. L’évaluation repose sur des critères objectifs : réserves (qualité, liquidité, ségrégation), transparence (attestations/audits réguliers), conformité (MiCA, licences), liquidité de marché (volume, présence multi-chaînes) et antécédents (incidents, gestion des depeg). Comparez les rapports publics publiés par l’émetteur et les autorités compétentes.

Quelle est la « meilleure façon d’investir » dans un stablecoin ?

Cet article n’est pas un conseil en investissement. L’accès aux stablecoins passe par des intermédiaires : plateformes centralisées régulées (CEX/CeFi) ou protocoles DeFi (non-custodial). Chaque option implique des conditions (KYC, frais, garde), des risques (contrepartie, technique, liquidité) et des droits différents (rachat, support). Étudiez frais, réserves, conformité avant toute opération.

Comment « gagner de l’argent » avec des stablecoins ?

Le rendement n’est pas inhérent au stablecoin. Des services tiers (lending, pools de liquidité, incentives) peuvent verser des intérêts ou des récompenses variables selon la demande d’emprunt, la liquidité et les incitations de protocole. Ces revenus potentiels s’accompagnent de risques spécifiques (depeg, smart contracts, contrepartie). Informez-vous sur le fonctionnement et les rapports d’audit.

Les stablecoins sont-ils imposables ?

La fiscalité dépend du pays de résidence et du fait générateur. En France, à ce jour, les conversions crypto→fiat déclenchent l’imposition des plus-values, tandis que les conversions crypto→crypto suivent un régime distinct. Le cadre évoluant (MiCA, doctrine), consultez un professionnel (avocat, expert-comptable) pour votre situation personnelle.

MNBC (euro numérique) vs. stablecoins privés : quelle différence ?

Une MNBC (monnaie numérique de banque centrale) est une monnaie publique émise par une banque centrale (ex. BCE), avec cours légal et objectifs de politique monétaire. Les stablecoins privés sont des jetons émis par des entités (EMT/ART), adossés à des réserves et soumis à la réglementation (MiCA), sans statut de monnaie légale.